Der Bauherr sprach die fristlose Kündigung Werkvertrag wegen Mehrkostenforderung aus, nachdem der Handwerker die Arbeiten abrupt gestoppt hatte, um eine höhere Vergütung zu erzwingen. Obwohl der Bauunternehmer die vereinbarte Leistung nicht erbrachte, forderte er vor Gericht weiterhin die volle Zahlung der ursprünglich veranschlagten Summe.

Übersicht

- Das Wichtigste in Kürze

- Kündigung Werkvertrag wegen Mehrkostenforderung: Wer zahlt am Ende?

- Baustopp und Erpressung: Was geschah auf der Baustelle?

- Wer muss zuerst leisten? Die Regeln im Werkvertragsrecht

- Die Analyse der Entscheidung: Warum das Landgericht irrte

- Lehren für die Praxis: Dokumentation ist die halbe Miete

- Die Urteilslogik

- Benötigen Sie Hilfe?

- Experten Kommentar

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Darf mein Handwerker die Arbeit wegen einer Mehrkostenforderung einfach einstellen?

- Wann kann ich einen Werkvertrag fristlos kündigen, wenn der Handwerker die Leistung verweigert?

- Wie kündige ich einen Werkvertrag richtig, um Schadensersatzansprüche zu sichern?

- Wer haftet für die Mehrkosten, wenn ich eine teurere Ersatzfirma beauftragen muss?

- Wie muss ich die fehlenden Arbeiten dokumentieren, um Schadensersatz zu beweisen?

- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

- Das vorliegende Urteil

Zum vorliegenden Urteil Az.: 9 U 47/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt

Das Wichtigste in Kürze

- Gericht: Oberlandesgericht Frankfurt am Main

- Datum: 26.03.2025

- Aktenzeichen: 9 U 47/24

- Verfahren: Berufung

- Rechtsbereiche: Werkvertragsrecht, Schadensersatzrecht, Zivilprozessrecht

- Das Problem: Ein Bauherr klagte gegen seinen Handwerker. Der Handwerker stoppte die Putz- und Malerarbeiten und verlangte die Bestätigung einer höheren Vergütung. Der Bauherr kündigte den Vertrag fristlos und beauftragte andere Firmen. Er forderte vom ursprünglichen Handwerker Ersatz für die Mehrkosten der Fertigstellung und für Mängelbeseitigung.

- Die Rechtsfrage: Darf der Bauherr die durch Fremdvergabe entstandenen Mehrkosten vom ursprünglichen Handwerker verlangen? Insbesondere, wenn das Gericht Unterlagen des Bauherrn zur Begründung dieser Kosten ignoriert hat?

- Die Antwort: Das erstinstanzliche Urteil wird aufgehoben. Das Landgericht muss den Fall neu verhandeln und entscheiden. Das Gericht hatte wesentliche, detaillierte Unterlagen des Bauherrn zu den Ersatzansprüchen unzulässigerweise nicht berücksichtigt.

- Die Bedeutung: Ein Handwerker, der zur Vorleistung verpflichtet ist, darf die Fortsetzung seiner Arbeit nicht unberechtigt von der Bestätigung einer höheren Bezahlung abhängig machen. Wenn er dies tut, liegt eine Pflichtverletzung vor, die den Auftraggeber zur Kündigung und zum Ersatz der Mehrkosten berechtigt.

Kündigung Werkvertrag wegen Mehrkostenforderung: Wer zahlt am Ende?

Ein halb verputztes Haus, ein verlassenes Gerüst und ein Handwerker, der plötzlich mehr Geld fordert, bevor er auch nur einen weiteren Pinselstrich tut. Dies ist das Szenario eines klassischen Albtraums für jeden Bauherren. Doch wann wird aus einem Streit um Geld ein legitimer Grund, den Vertrag sofort zu beenden und eine andere Firma auf Kosten des ursprünglichen Handwerkers zu beauftragen? Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat in einem Beschluss vom 26.03.2025 (Az. 9 U 47/24) ein Machtwort gesprochen, das tief in die Mechanik der Kündigung Werkvertrag wegen Mehrkostenforderung und den daraus resultierenden Schadensersatz für Fertigstellungsmehrkosten blickt. Der Fall zeigt eindrücklich, dass ein Handwerker, der seine Arbeit als Druckmittel einsetzt, ein hohes finanzielles Risiko eingeht.

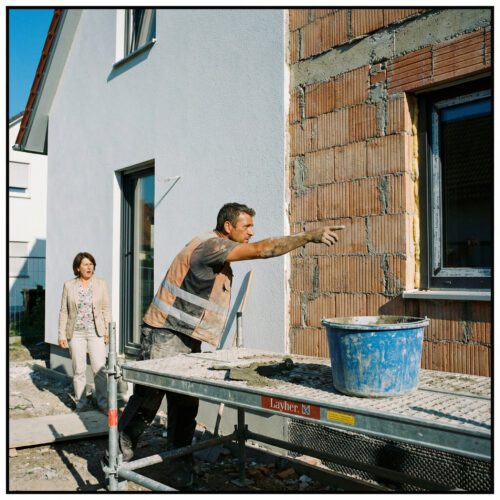

Baustopp und Erpressung: Was geschah auf der Baustelle?

Die Geschichte beginnt im Februar 2023 mit einem scheinbar klaren Auftrag. Die Klägerin, eine Hauseigentümerin, beauftragte den Beklagten mit umfangreichen Maler- und Putzarbeiten an ihrem Haus. Es ging um Dämmung, Verputzen, das Streichen von Holz und Sockeln sowie die Stellung eines Gerüsts. Bis zum Mai 2023 liefen die Arbeiten, wenn auch mit Verzögerungen, und die Eigentümerin zahlte Abschlagsrechnungen in Höhe von insgesamt 19.000 Euro.

Die Eskalation erfolgte Ende Mai. Der Handwerker stellte seine Tätigkeit ein und formulierte eine drastische Bedingung: Er würde die Arbeit nur dann fortsetzen, wenn die Eigentümerin ihm schriftlich bestätige, dass eine Gesamtvergütung von 25.000 Euro vereinbart sei – eine Summe, die laut der Klägerin nie fixiert wurde, da sie von einem Festpreis von 20.000 Euro ausging. Der Beklagte nutzte den Stillstand der Baustelle also als Hebel, um eine umstrittene Preiserhöhung durchzusetzen.

Die Eigentümerin ließ sich nicht darauf ein. Sie setzte ihm eine Frist zur Fertigstellung. Als diese verstrich, ohne dass der Beklagte die Arbeit wiederaufnahm, kündigte sie den Vertrag am 9. Juni 2023 fristlos und beauftragte Drittunternehmen mit der Fertigstellung. Diese Ersatzvornahme war deutlich teurer. Zusätzlich stellte sie fest, dass beim Abbau des Gerüsts Terrassenfliesen beschädigt worden waren. Als sie die Mehrkosten für die Fertigstellung und die Reparaturkosten einklagte, wies das Landgericht Hanau die Klage in erster Instanz fast vollständig ab, mit der Begründung, ihre Aufstellung der Kosten sei zu ungenau. Die Klägerin ging in Berufung.

Wer muss zuerst leisten? Die Regeln im Werkvertragsrecht

Um die Entscheidung des Frankfurter Oberlandesgerichts zu verstehen, muss man das Grundprinzip des Werkvertragsrechts kennen, das im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert ist. Im deutschen Recht gilt für Handwerker in der Regel die Vorleistungspflicht gemäß § 641 BGB. Das bedeutet vereinfacht gesagt: Erst die Arbeit, dann das Geld. Zwar sind Abschlagszahlungen für bereits erbrachte Leistungen üblich und gesetzlich geregelt, aber der Handwerker darf seine Arbeit grundsätzlich nicht einfach einstellen, um zukünftige oder strittige Forderungen durchzusetzen, solange kein konkreter Zahlungsverzug für bereits geleistete Arbeit vorliegt.

Wenn ein Unternehmer seine Arbeit unberechtigt einstellt, begeht er eine schwere Pflichtverletzung. Das Gesetz gibt dem Auftraggeber in solchen Fällen scharfe Schwerter in die Hand. Er kann den Vertrag aus „wichtigem Grund“ kündigen (§ 648a in Verbindung mit § 314 BGB). Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn das Vertrauensverhältnis so zerstört ist, dass eine Fortsetzung der Zusammenarbeit unzumutbar ist.

Ist die Kündigung rechtmäßig, greift § 281 BGB: Der Auftraggeber kann Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Das Ziel ist es, den Auftraggeber so zu stellen, als hätte der ursprüngliche Handwerker ordnungsgemäß zu Ende gearbeitet. Die Differenz zwischen dem ursprünglichen Preis und den höheren Kosten, die durch die Beauftragung einer neuen Firma entstehen, muss der ursprüngliche Handwerker erstatten.

Die Analyse der Entscheidung: Warum das Landgericht irrte

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hob das Urteil der Vorinstanz auf und verwies den Fall zurück. Die Richter in Frankfurt deckten dabei nicht nur Fehler in der Rechtsanwendung auf, sondern rügten auch den Umgang des Landgerichts mit den Beweisen der Klägerin.

Der fatale Fehler des Handwerkers: Unberechtigte Arbeitsverweigerung

Der zentrale Punkt der Entscheidung dreht sich um die Weigerung des Beklagten, weiterzuarbeiten. Das Gericht stellte klar, dass der Handwerker kein Recht hatte, die Fortsetzung der Arbeiten von der Bestätigung einer höheren Vergütung (25.000 Euro) abhängig zu machen. Da er vorleistungspflichtig war, durfte er die Baustelle nicht als Geisel nehmen, um eine Vertragsänderung oder Bestätigung zu erzwingen.

Indem er dies dennoch tat und auch nach Fristsetzung nicht einlenkte, lieferte er der Eigentümerin den perfekten Kündigungsgrund. Die Richter bestätigten, dass hierin eine schwerwiegende Pflichtverletzung lag. Damit war der Weg für den Schadensersatzanspruch dem Grunde nach eröffnet. Der Einwand des Handwerkers, er habe ein Zurückbehaltungsrecht gehabt, lief ins Leere, da er vertraglich verpflichtet war, in Vorleistung zu treten.

Gehörsverstoß: Wenn das Gericht nicht zuhört

Ein wesentlicher Grund für die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils war ein prozessualer Fehler des Landgerichts. Die Klägerin hatte kurz vor dem Urteil einen detaillierten Schriftsatz eingereicht, in dem sie genau aufschlüsselte, welche Arbeiten noch fehlten, welche Materialien nötig waren und welche Kosten die Ersatzfirmen verursacht hatten. Das Landgericht ignorierte dieses Dokument schlichtweg und wies die Klage ab, weil der Vortrag angeblich „unschlüssig“ – also nicht detailliert genug – sei.

Das Oberlandesgericht wertete dies als Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Ein Gericht darf nicht urteilen, ohne die rechtzeitig vorgebrachten Argumente und Beweise einer Partei zur Kenntnis zu nehmen. Da der Schriftsatz genau die Details enthielt, die das Landgericht vermisste (z.B. welche Wandseite noch verputzt werden musste), war das Urteil auf einer falschen Tatsachengrundlage ergangen.

Mängelanzeige oder Schadensersatz?

Ein juristisches Detail, das oft für Verwirrung sorgt, klärte der Senat ebenfalls auf: Der Handwerker hatte argumentiert, die Klägerin hätte ihm keine Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben. Das Gericht stellte klar, dass es hier nicht primär um Gewährleistung für schlechte Arbeit ging, sondern um die Mehrkosten durch die Kündigung und die notwendige Fremdvergabe.

Nach einer wirksamen Kündigung aus wichtigem Grund wandelt sich das Vertragsverhältnis in ein Abrechnungsverhältnis. Der Auftraggeber muss dem gekündigten Unternehmer keine weitere Frist zur Nacherfüllung setzen, denn das Vertrauen ist ja bereits zerstört. Die Klägerin kann daher direkt die Kosten für die Fertigstellung verlangen, inklusive der Kosten für die Beseitigung von Mängeln, die der ursprüngliche Handwerker hinterlassen hat.

Die Frage der Kausalität bei Fliesenschäden

Auch hinsichtlich der beschädigten Terrassenfliesen korrigierte das OLG die strenge Sichtweise der Vorinstanz. Das Landgericht hatte den Anspruch abgewiesen, weil unklar sei, ob wirklich der Beklagte die Fliesen beim Gerüstabbau beschädigt habe, da auch andere Firmen Gerüste nutzten. Das OLG befand jedoch, dass der Vortrag der Klägerin durchaus schlüssig war: Sie hatte dargelegt, dass die Fliesen bis zum Abbau durch den Beklagten intakt waren. Das reicht aus, um zumindest eine Beweisaufnahme zu rechtfertigen – etwa durch Vernehmung von Zeugen –, anstatt die Klage sofort abzuweisen.

Lehren für die Praxis: Dokumentation ist die halbe Miete

Der Fall führt vor Augen, dass die „Strategie des Baustopps“ für Handwerker ein Bumerang sein kann. Wer trotz Vorleistungspflicht die Arbeit niederlegt, um finanzielle Forderungen durchzusetzen, riskiert nicht nur den Auftragsverlust, sondern haftet für sämtliche Mehrkosten, die durch die Beauftragung teurerer Ersatzfirmen entstehen. Für Bauherren bestätigt das Urteil, dass sie sich einer solchen Erpressung nicht beugen müssen, sofern sie die rechtlichen Schritte – Fristsetzung und Kündigung aus wichtigem Grund – sauber einhalten.

Gleichzeitig unterstreicht das Verfahren die immense Bedeutung der detaillierten Dokumentation im Zivilprozess. Dass die Klägerin am Ende vor dem OLG Gehör fand, lag daran, dass sie (wenn auch spät) akribisch aufgelistet hatte, welche Arbeiten an welcher Hausseite fehlten und welche Materialien dafür nötig waren. Pauschale Behauptungen reichen vor Gericht nicht aus. Wer Schadensersatz will, muss die entstandenen Kosten und die noch ausstehenden Leistungen so konkret beschreiben, dass ein Außenstehender sie nachvollziehen kann. Nur so wird aus einem gefühlten Recht auch ein durchsetzbarer Anspruch.

Die Urteilslogik

Wer vertraglich vorleistungspflichtig ist, darf die Baustelle nicht als Druckmittel nutzen, um strittige oder zukünftige Vergütungsforderungen durchzusetzen, da dies die Haftung für sämtliche Fertigstellungsmehrkosten auslöst.

- Unzulässige Arbeitsverweigerung: Wer als Bauunternehmer seine Vorleistungspflicht verletzt und die Arbeit einstellt, um eine Vertragsänderung oder eine höhere Vergütung zu erzwingen, liefert dem Auftraggeber einen fristlosen Kündigungsgrund aus wichtigem Anlass.

- Schadensersatz statt Leistung: Eine rechtmäßige Kündigung aus wichtigem Grund wandelt das Verhältnis in ein Abrechnungsverhältnis um, sodass der gekündigte Unternehmer für die gesamten Mehrkosten haftet, die durch die Beauftragung einer teureren Ersatzfirma entstehen.

- Beweislast verlangt Details: Wer Schadensersatz statt der Leistung fordert, muss die noch ausstehenden Restleistungen und die dafür entstandenen Fremdkosten so detailliert und akribisch aufschlüsseln, dass die Aufstellung für das Gericht nachvollziehbar wird.

Das Werkvertragsrecht schützt den Auftraggeber vor Erpressungsversuchen und stellt sicher, dass der Unternehmer für die Folgen eines unberechtigten Baustopps vollumfänglich einsteht.

Benötigen Sie Hilfe?

Verweigerte Ihr Handwerker die Fortsetzung der Arbeiten wegen einer höheren Vergütung? Nutzen Sie unser Angebot für eine unverbindliche rechtliche Ersteinschätzung Ihres Falles.

Experten Kommentar

Wenn ein Handwerker die halbfertige Baustelle als Faustpfand nimmt, um eine Preiserhöhung durchzudrücken, überschreitet er damit eine klare rote Linie. Das Urteil bestätigt die Vorleistungspflicht konsequent: Wer unberechtigt die Arbeit einstellt, verliert nicht nur den Auftrag, sondern haftet für sämtliche Mehrkosten, die durch die Beauftragung teurerer Ersatzfirmen entstehen. Für Auftraggeber bedeutet das: Man muss sich dieser Art von Nötigung nicht beugen, solange die Kündigung aus wichtigem Grund sauber vorbereitet wird. Die strategische Lehre liegt darin, dass der Handwerker die Haftung für die gesamten Fertigstellungsmehrkosten riskiert und der Bauherr seine Ansprüche nur durch akribische Dokumentation der Ersatzkosten durchsetzt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Darf mein Handwerker die Arbeit wegen einer Mehrkostenforderung einfach einstellen?

Die klare Antwort lautet nein. Das Einstellen der Arbeit zur Erzwingung einer umstrittenen Preiserhöhung stellt eine schwere, unberechtigte Pflichtverletzung dar. Nach dem Werkvertragsrecht tragen Handwerker grundsätzlich die Vorleistungspflicht (§ 641 BGB). Sie dürfen die halbfertige Baustelle nicht als Druckmittel nutzen, um eine Vertragsänderung zu erzwingen und dadurch eine umstrittene Vergütung durchzusetzen.

Solange Sie nicht für bereits erbrachte Teilleistungen im Zahlungsverzug sind, muss der Handwerker die vereinbarte Leistung fertigstellen. Er darf die Fortsetzung der Arbeiten nicht von zukünftigen oder strittigen Mehrforderungen abhängig machen. Die Nutzung des Baustopps als Verhandlungsmacht ist eine unzulässige Nötigung und stellt keine Ausübung eines legitimen Zurückbehaltungsrechts dar. Werden Sie zur Bestätigung der höheren Vergütung gedrängt, sollten Sie der Forderung keinesfalls nachgeben, da dies Ihren Anspruch auf Schadensersatz mindert.

Der unberechtigte Stillstand der Baustelle liefert Ihnen einen sofortigen und wichtigen Grund zur fristlosen Kündigung des gesamten Vertrages. Durch die Verweigerung der vorleistungspflichtigen Arbeit zerstört der Handwerker das notwendige Vertrauensverhältnis irreparabel. Nach einer rechtmäßigen Kündigung können Sie eine Ersatzfirma beauftragen und die entstandenen Mehrkosten beim ursprünglichen Handwerker als Schadensersatz geltend machen.

Dokumentieren Sie sofort den Moment, an dem die Arbeit eingestellt wurde, und fordern Sie den Handwerker schriftlich per Einschreiben auf, die Gründe für seine Arbeitsverweigerung zu nennen.

Wann kann ich einen Werkvertrag fristlos kündigen, wenn der Handwerker die Leistung verweigert?

Sie können einen Werkvertrag fristlos kündigen, wenn der Handwerker die Arbeit unberechtigt und beharrlich einstellt. Dies gilt als schwerwiegende Pflichtverletzung, die das Vertrauensverhältnis irreparabel zerstört. Sie benötigen dafür einen juristisch haltbaren wichtigen Grund gemäß § 648a in Verbindung mit § 314 BGB. Entscheidend ist dabei die erfolgreiche Durchführung einer vorherigen Abmahnung mit klarer Fristsetzung, bevor Sie die Kündigung aussprechen.

Eine unberechtigte Arbeitsverweigerung stellt einen wichtigen Grund dar, wenn sie dazu dient, strittige Mehrforderungen durchzusetzen. Da die meisten Handwerker in Deutschland vorleistungspflichtig sind, dürfen sie die Baustelle nicht als Druckmittel für eine Vertragsänderung nutzen. Bevor Sie den Werkvertrag fristlos beenden, müssen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Wiederaufnahme der Arbeiten setzen. Diese Frist sollte üblicherweise fünf bis sieben Tage betragen und schriftlich erfolgen.

Verstreicht die gesetzte Frist fruchtlos, beweist der Handwerker, dass eine weitere Zusammenarbeit unzumutbar ist. Die Kündigung aus wichtigem Grund ist dann wirksam. Durch diesen Schritt wandeln Sie den Vertrag in ein Abrechnungsverhältnis um und eröffnen den Weg für Ihren Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung. Sie können damit die Haftung für die gesamten Mehrkosten, die durch die Beauftragung einer Ersatzfirma entstehen, auf den ursprünglichen Unternehmer übertragen.

Setzen Sie die Frist unbedingt schriftlich per Einwurfeinschreiben und erklären Sie ausdrücklich, dass Sie bei Nichterfüllung eine fristlose Kündigung erklären werden.

Wie kündige ich einen Werkvertrag richtig, um Schadensersatzansprüche zu sichern?

Wenn die zuvor gesetzte Frist zur Wiederaufnahme der Arbeit erfolglos verstrichen ist, müssen Sie den Werkvertrag fristlos aus wichtigem Grund kündigen. Erklären Sie in diesem Schreiben explizit, dass Sie Schadensersatz statt der Leistung gemäß § 281 BGB verlangen. Damit stellen Sie die Weichen, um die Mehrkosten für eine Ersatzfirma beim ursprünglichen Handwerker geltend zu machen. Dieser formelle Schritt zementiert dessen Haftung für die nun notwendigen Fertigstellungskosten.

Die Kündigung erfolgt aufgrund der schwerwiegenden Pflichtverletzung des Handwerkers (§ 648a BGB in Verbindung mit § 314 BGB). Nennen Sie die unberechtigte Arbeitsverweigerung als konkreten Rechtsgrund. Durch die Betonung der fristlosen Kündigung verhindern Sie, dass der Vertrag fälschlicherweise als „freie Kündigung“ nach § 648 BGB ausgelegt wird. Bei einer freien Kündigung müssten Sie dem Handwerker den Großteil der vereinbarten Vergütung bezahlen, selbst wenn er das Werk nicht vollendet hat.

Nach der wirksamen Beendigung des Vertrags tritt sofort das Abrechnungsverhältnis in Kraft. Sie müssen dem gekündigten Unternehmer keine weitere Frist zur Nacherfüllung oder Mängelbeseitigung mehr setzen. Das Vertrauen gilt nach einer solchen Pflichtverletzung als unwiederbringlich zerstört. Führen Sie in Ihrem Schreiben explizit auf, dass Sie die Mehrkosten für die Ersatzvornahme beim ursprünglichen Handwerker einfordern werden, indem Sie in das Abrechnungsverhältnis eintreten.

Senden Sie das fertige Kündigungsschreiben unverzüglich per Gerichtsvollzieher oder über Ihren Anwalt zu, um den exakten Zeitpunkt der Zustellung gerichtsverwertbar zu beweisen.

Wer haftet für die Mehrkosten, wenn ich eine teurere Ersatzfirma beauftragen muss?

Wenn der ursprüngliche Auftragnehmer unberechtigt gekündigt wurde, trägt dieser die vollen Kosten für die notwendige Ersatzvornahme. Der vertragsbrüchige Handwerker haftet für alle entstandenen Fertigstellungsmehrkosten. Ziel dieser juristischen Forderung, dem Schadensersatz statt der Leistung, ist es, Sie finanziell so zu stellen, als hätte er die vertraglich vereinbarte Arbeit ordnungsgemäß beendet.

Die Haftung des Handwerkers tritt ein, weil seine unberechtigte Arbeitsniederlegung die Notwendigkeit der Beauftragung der teureren Ersatzfirma kausal verursacht hat. Sie müssen lediglich die Differenz zwischen dem ursprünglichen Vertragspreis für die noch ausstehenden Leistungen und den höheren Kosten der neuen Firma tragen. Achten Sie streng darauf, dass die Ersatzfirma ausschließlich Leistungen erbringt, die bereits im ursprünglichen Vertrag enthalten waren, da Sie die Kosten für zusätzliche Arbeiten selbst verantworten.

Trotz des klaren Anspruchs auf Kostenübernahme müssen Sie stets Ihre Schadensminderungspflicht einhalten. Das bedeutet, Sie dürfen nicht einfach das teuerste verfügbare Unternehmen auswählen. Sie müssen sich aktiv darum bemühen, Ersatzunternehmen zu wirtschaftlich angemessenen Preisen zu finden. Holen Sie hierfür mindestens drei vergleichbare und detaillierte Angebote für die Restarbeiten ein.

Dokumentieren Sie den gesamten Prozess der Angebotseinholung akribisch, um die Angemessenheit der gewählten Ersatzfirma und damit Ihre Ansprüche auf Ersatz der Mehrkosten vor Gericht beweisen zu können.

Wie muss ich die fehlenden Arbeiten dokumentieren, um Schadensersatz zu beweisen?

Um Schadensersatz erfolgreich einzuklagen, müssen Sie die entstandenen Kosten und die noch ausstehenden Leistungen maximal spezifisch darlegen. Eine pauschale Aufstellung der Gesamtkosten oder das bloße Einreichen eines Kostenvoranschlags der Ersatzfirma reicht vor Gericht nicht aus. Sie riskieren sonst die Abweisung Ihrer Klage wegen unschlüssigem Vortrags.

Das Gericht muss jede Forderung in Ihrer Schadensdarlegung ohne eigene Rückfragen nachvollziehen können. Listen Sie jede einzelne, noch ausstehende Leistungsposition akribisch auf, genauso wie sie im ursprünglichen Vertrag vereinbart war. Nennen Sie den genauen Umfang der fehlenden Arbeit, beispielsweise „Verputzen der Westseite, 15 Quadratmeter“ oder „Streichen des Holzsockels, 8 Laufmeter“. Führen Sie zudem detailliert alle dafür benötigten Materialien und deren geschätzte Mengen auf.

Der notwendige Ursachenzusammenhang zwischen der Pflichtverletzung des ursprünglichen Handwerkers und den Ersatzkosten muss ebenfalls klar erkennbar sein. Dokumentieren Sie präzise, welche Kostenpositionen unmittelbar auf die Handlungen des Gekündigten zurückzuführen sind, etwa Reparaturkosten für beschädigte Fliesen. Erstellen Sie eine Muss-Tabelle, die die fehlende Leistung, den Umfang und die dafür angesetzten Kosten der Ersatzfirma übersichtlich abbildet.

Reichen Sie diese detaillierten Schriftsätze unbedingt rechtzeitig beim Gericht ein, um die Missachtung Ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör zu vermeiden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

Abrechnungsverhältnis

Sobald ein Werkvertrag durch eine wirksame Kündigung aus wichtigem Grund beendet wird, tritt das Abrechnungsverhältnis an die Stelle des ursprünglichen, auf Erfüllung gerichteten Vertrags. Dieses Verhältnis dient nur noch dazu, die bisher erbrachten Leistungen zu bilanzieren und die offenen Ansprüche, wie etwa Schadensersatzansprüche für die Fertigstellung, zu klären.

Beispiel: Nach der fristlosen Kündigung musste die Eigentümerin nicht mehr auf Nacherfüllung bestehen, sondern trat in das Abrechnungsverhältnis ein, um die Mehrkosten für die Ersatzvornahme beim vertragsbrüchigen Handwerker geltend zu machen.

Kündigung aus wichtigem Grund

Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist die fristlose Beendigung eines Vertrags, die immer dann möglich ist, wenn die Fortsetzung des Verhältnisses bis zum regulären Ende für eine Vertragspartei unzumutbar geworden ist. Juristen verwenden diese Regel (§ 648a i.V.m. § 314 BGB), um ein Vertragsverhältnis sofort aufzulösen, wenn ein Partner eine so schwere Pflicht verletzt hat, dass die Vertrauensbasis irreparabel zerstört ist.

Beispiel: Die Eigentümerin nutzte die Kündigung aus wichtigem Grund, weil der Handwerker die Baustelle unberechtigt als Druckmittel für eine höhere Vergütung einsetzte und damit seine Vorleistungspflicht schwerwiegend verletzte.

Schadensersatz statt der Leistung

Dieser Anspruch ist das juristische Mittel, um den Gläubiger finanziell so zu stellen, als wäre der Vertrag vom ursprünglichen Partner ordnungsgemäß erfüllt worden. Das Recht auf Schadensersatz statt der Leistung (§ 281 BGB) ermöglicht es dem Auftraggeber, die Kosten für die Ersatzvornahme – also die Beauftragung einer teureren Drittfirma – beim ursprünglichen, vertragsbrüchigen Unternehmer einzufordern.

Beispiel: Nachdem der Vertrag wirksam beendet war, forderte die Bauherrin Schadensersatz statt der Leistung, um die Mehrkosten von 5.000 Euro, die durch die Beauftragung einer neuen Malerfirma entstanden waren, ersetzt zu bekommen.

Unschlüssiger Vortrag

Als unschlüssigen Vortrag bezeichnen Juristen einen Schriftsatz oder eine Klage, deren dargelegte Fakten zu unkonkret oder lückenhaft sind, um dem Gericht eine positive Entscheidung zu ermöglichen. Ein Gericht kann einen Anspruch nur dann prüfen, wenn die beweisbaren Tatsachen so detailliert geschildert werden, dass sie den gesamten Ursachenzusammenhang der Forderung logisch abbilden, weshalb pauschale Behauptungen nicht ausreichen.

Beispiel: Das Landgericht hatte die Klage zunächst wegen unschlüssigen Vortrags abgewiesen, da die Eigentümerin die noch fehlenden Maler- und Putzarbeiten anfangs nicht detailliert genug nach Quadratmetern und Materialbedarf aufgeschlüsselt hatte.

Vorleistungspflicht

Die Vorleistungspflicht regelt im Werkvertragsrecht die gesetzliche Pflicht des Handwerkers, die vereinbarte Arbeit zuerst fertigzustellen, bevor er die volle Vergütung verlangen kann. Das Gesetz (§ 641 BGB) schützt den Auftraggeber, indem es den Unternehmer dazu zwingt, das bestellte Werk zuerst mängelfrei zu übergeben – die halbfertige Baustelle darf nicht als Druckmittel für strittige Forderungen genutzt werden.

Beispiel: Der Handwerker verletzte seine Vorleistungspflicht, als er die Fortsetzung der Arbeiten davon abhängig machte, dass die Bauherrin ihm eine Gesamtvergütung von 25.000 Euro schriftlich bestätigte.

Zurückbehaltungsrecht

Ein Zurückbehaltungsrecht erlaubt es einer Vertragspartei, die eigene Leistung vorübergehend einzustellen, solange die Gegenseite eine fällige Gegenleistung nicht erbringt. Dieses Recht dient als legitimes Druckmittel in zweiseitigen Verträgen, ist aber im Werkvertragsrecht oft unwirksam, wenn der Handwerker gemäß seiner Vorleistungspflicht noch am Zug ist.

Beispiel: Der Handwerker argumentierte, er habe ein Zurückbehaltungsrecht ausgeübt, was das OLG jedoch verneinte, da er gemäß seinem Vertrag zur Vorleistung verpflichtet war und die Eigentümerin mit den Abschlagszahlungen nicht in Verzug war.

Das vorliegende Urteil

OLG Frankfurt – Az.: 9 U 47/24 – Urteil vom 26.03.2025

* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.